古民家リノベやリフォームで「いい感じ」を残すコツ|「真壁」と「大壁」の違いを知っていますか?

Category :

- 日誌と記録/

- コラム/

Date : Oct 7th Tue, 2025

「古民家のあの雰囲気、なんとかして残したい…」

そんな想いを抱えながらリノベーションを始めてみたけれど、気を抜けば、提案されるのはどれも“綺麗すぎるプラン”になりがち。どこか味気なくて、まるで新築のような美しさ…。いや、これではないんだ。そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

実はそれ、「真壁」か「大壁」かという設計上の選択が、大きく影響しているかもしれません。

今、多くの古民家再生や昭和の家リノベで、購入やリノベを行うきっかけとなった「いい感じ」がなくなってしまう可能性を大いに秘めています。

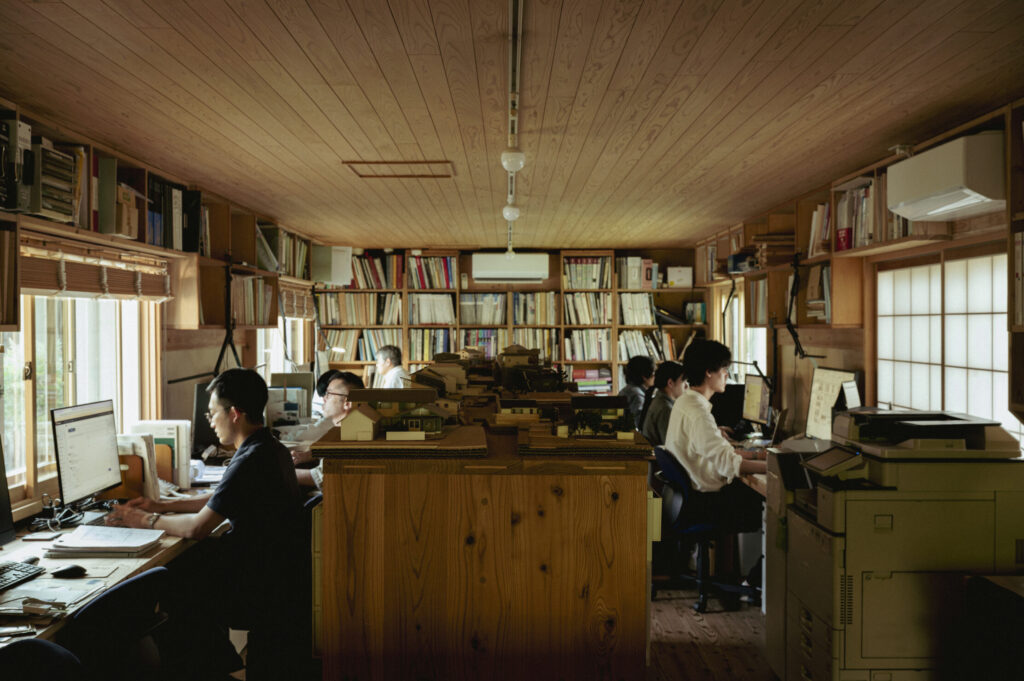

当社、輝建設は、築270年の古民家再生をしたモデルハウスや、数多くの古民家の再生や・昭和の家のリノベーションに携わってきました。その中で感じるのは、「真壁をどう活かすか」が、その家の個性や時間の記憶を残す“分かれ道”になるということです。

本記事では、真壁と大壁の違いを分かりやすく解説しながら、古い家の持つ雰囲気や歴史を壊さずに、「いい感じ」を残した住まいをつくるための具体的なアドバイスをまとめています。

これからリノベーションを考えている方にとっては、「新築のようにならないためのヒント」が詰まっていますし、すでに設計が進み始めている方にも、「ちょっと待って」と立ち止まるきっかけになるかもしれません。

リノベ成功のカギは、“全部を新しくしないこと”。

このブログを通して、あなたらしい「古さのある暮らし」のつくり方を、見つけてみてください。

- 古民家や昭和の家のリノベで「雰囲気を残す」には、真壁を意識的に採用することが鍵

- 真壁と大壁には構造・見た目・断熱性・施工費用などで、目的に応じた選択が必要

- 「綺麗すぎない」仕上げが、古さの魅力や時間の記憶を空間に残すポイントになる

- 真壁を希望する場合は、工務店や設計士に明確かつ具体的に伝えることが重要

- 全面真壁でなくても、部分的な活用や付加断熱との併用で雰囲気と性能を両立できる

古民家や、昭和の家の魅力とは?リフォームやリノベで失くさない為に

懐かしさと温もりを感じる雰囲気が残っていますか

古民家や昭和の家が持つ最大の魅力は、どこか懐かしさを感じるその空気感にあります。長年そこに暮らしてきた人の気配や、家そのものが持つ歴史が、訪れる人を優しく迎えてくれるような不思議な温もりを生み出します。これは新築住宅ではなかなか再現できない感覚です。

たとえば、木製建具の開け閉めの音や、床板のきしみ。そういったひとつひとつが、昔の暮らしの記憶と結びついていて、幼少期の思い出や家族との時間を呼び起こすこともあります。こうした体験が「この家、なんか落ち着くよね」と感じさせる理由なのです。

また、住んでいなかった築古物件でも、歴史が止まっていたような内外観に共感を感じることができるのはあなたも自身の経験から、そこであったであろう歴史や営みに知らず知らずにうちに共感を覚えることができるからです。

また、築古物件は、自然素材がふんだんに使われている点も、温もりを感じる要素です。無垢の木、土壁、紙のふすまや障子。これらの素材は年月とともに味わいを深め、住むほどにその魅力が増していきます。経年変化を楽しむという考え方に通じる部分です。

さらに、季節ごとの光の入り方や風の通り方も、現代住宅とは違った心地よさをもたらします。特に軒の深い造りや、障子越しの柔らかな光などは、現代的なデザインではなかなか味わえない魅力です。

このように、古民家や昭和の家は、ただの「古い家」ではなく、「時を重ねた家」としての価値を持っています。これに心奪われた多くの人は、その味わいを大切にした住まいをリノベーションで手に入れたいと思われています。

経年変化が生む「味わい」

家というものは、年月を重ねることで独特の風合いや表情が生まれてきます。これは「経年劣化」ではなく、「経年美化」として肯定的に捉えるべきものです。古民家や昭和の家に惹かれる人々は、この時間によって育まれた風景や質感に、魅力を感じているのです。

たとえば、手すりや柱の角が自然に丸くなっていたり、木の色が飴色に変化していたり。これらは人の手が触れてきた証でもあり、その家が歩んできた歴史を物語る痕跡でもあります。新しい素材では再現できない、時間だけが作り出せる「味わい」と言えるでしょう。

無垢材や漆喰などの自然素材は特に経年変化を楽しめる要素です。木の表情が変わったり、漆喰に小さなヒビが入ったりするのも、その素材の生きている証しとして、美しさと感じる人も少なくありません。それこそが「素材と共に生きる」という住まいのあり方です。

一方で、リノベーションを進める際には「古さをすべて取り除いてしまいたい」という考えに傾きがちです。ですが、経年変化を「欠点」ではなく「個性」として捉える視点があれば、古いものを活かした住まいづくりのヒントが見えてきます。

住まいを整える中でも、できるだけ元の素材や表情を残し、必要以上に手を加えないことで、住む人自身もその家を受け入れていく感覚になって、一緒に歩んでいる感じがする方が多いです。この「家と共に育つ」という感覚こそが、古民家や昭和の家に住む醍醐味ではないでしょうか。

SNSで注目される古家リノベやリフォーム

最近では、InstagramやPinterest、YouTubeなどのSNSで「古民家再生」や「昭和レトロ」「リノベーション」などのワードが注目を集めています。ハッシュタグ「#古民家暮らし」や「#昭和レトロインテリア」で検索すると、数えきれないほどの実例が投稿されており、どれも魅力的な住まいばかりです。

SNSの魅力は、完成した空間だけでなく、そのプロセスや苦労も共有されている点です。住み手が自らDIYで補修をしたり、建築家とともに一緒にデザインを考えたりと、リノベの現場がリアルに伝わることで、「自分にもできるかも」という共感を呼んでいます。

また、古材を活かしたアイデアや、古建具の再利用、塗り壁のセルフ施工など、既成の住宅にはないユニークな工夫も多く見られます。こうした投稿は単なるインテリアの紹介ではなく、暮らしそのものを表現する手段として支持を集めています。

特に若い世代の中には、ミニマリズムや北欧ナチュラルなスタイルから一歩進んで、「日本の古き良き空間」に魅力を感じる人が増えています。これには、環境への配慮やサステナブルな暮らしへの関心の高まりも影響していると言えるでしょう。

このような背景から、築古住宅のリノベは一部のマニア向けではなく、広く一般の人々にも親しまれるスタイルとなってきています。そしてその中心にあるのが、「古さを活かす」ことへの価値観の転換です。今や、古民家や昭和の家は“憧れの暮らし”の選択肢となっているのです。

綺麗だったらいいという、リフォームやリノベがもたらす違和感

古民家や昭和の家をリノベーションする際、多くの施主が「せっかくだから綺麗にしたい」と思うのは自然なことです。しかし、あまりに「綺麗さ」ばかりを追求してしまうと、せっかくの味わいや風情が消えてしまう危険があります。

実際に工務店や設計事務所から上がってくるプランを見ると、床も壁も天井もすべて新建材に置き換えられ、真っ白なクロスや明るいフローリングが並ぶこともしばしば。これでは、元の建物の個性が感じられず、まるで「新築のようなリノベーション」になってしまいます。

もちろん、それが施主の理想ならば問題はありません。ただ、「古民家の雰囲気を残したい」と思っていたはずなのに、気づけば「きれいな普通の家」になってしまった……というケースが多いのも事実です。その違和感は、完成後にじわじわと感じ始めることもあります。

重要なのは、「何を残すか」という視点です。古さをすべて取り除くのではなく、使える部分は残し、味わいを活かしながら必要なところだけを手直しする。それこそが古民家リノベの本質的なアプローチと言えるでしょう。

提案されたプランを見たときに、「あれ?なんか違う」と感じたら、その直感を信じてよいのです。その違和感の正体は、家に対する価値観のズレです。自分の中の「残したいもの」を明確にして、設計士や工務店にしっかりと伝えることが、満足度の高いリノベーションへの第一歩となります。

「新築みたいな・・」では得られない魅力がある

多くの人が「リノベーション」と聞くと、どこか「新しく整えること」と捉えがちですが、古民家や昭和の家の場合、それは必ずしも最適解とは限りません。むしろ、新築のような空間にしてしまうと、その家が持っていた本来の魅力が失われてしまうこともあります。

柱の傷、梁のシミ、土壁のムラ、建具のひずみ——そういった「不完全さ」こそが、古家ならではの存在感を生み出します。新築では決して表現できない空気感がそこにはあり、そうした要素が空間に奥行きと物語をもたらします。

また、古い家の魅力は「住まい手が育てていく家」であること。新築の家は完成がゴールですが、古民家はリノベ後もメンテナンスや手入れを通して、少しずつ自分たちの暮らしになじませていくプロセスがあります。それが暮らしの豊かさにも繋がるのです。

さらに、古民家や昭和の家、特に古民家は「構造が目に見える安心感」もあります。梁や柱が露出していることで、家がどう支えられているのかが直感的にわかり、地震や老朽化に対しても自分で発見できる余地が残ります。これは柱が顕になった構造の大きな魅力の一つでもあります。

新築風の仕上げは確かに洗練されて見えますが、均一な素材や無機質な空間が続くことで、どこか「味気なさ」や「住んでいる実感の薄さ」を感じる方もいます。一方、古家にはその土地や家族の記憶が息づいており、住むほどに「我が家らしさ」が際立っていきます。

真壁と大壁の違いを知っていますか

真壁とは?柱や梁が見える構造美

ようやく、本題です。

古民家や昭和の家を訪れたとき、太い柱がそのまま現れていたり、天井に梁が見えていたりするのを見たことがある方も多いでしょう。このように古民家や昭和の家に共通なのは、柱が壁の中に隠れずに表に現れている家がほとんどです。

この柱が見える仕上げのことを「真壁(しんかべ)」といいます。

「真壁」は、日本建築に古くから見られる伝統的な構法で、柱や梁などの構造体を内側からも外側からも見せる仕上げです。

真壁の魅力は、なんといってもその構造美にあります。柱や梁が視覚的に現れることで、家の構造が明確にわかり、空間に「骨格」が生まれます。これは単なるデザインではなく、家としての「安心感」や「重厚感」にもつながっています。

また、真壁の空間では「線」が増えることで、リズムのある表現が生まれます。床・壁・天井が“面”でつながる現代住宅とは違い、真壁は木と壁のコントラストがはっきりしており、空間に奥行きと豊かさが出ます。

加えて、経年変化を感じやすいというのも真壁の特徴です。見えている木部は日々の暮らしの中で手が触れ、時間とともに色味や質感が変わっていきます。これは「住まいとともに時を過ごしている」という感覚をもたらしてくれます。

一方で、施工の難しさや手間の多さなどから、現代の新築住宅ではあまり採用されなくなってきています。しかし、古民家リノベにおいてはこの「真壁を残す」ことが、雰囲気を壊さず、住まいの個性を活かす大きなポイントとなります。

大壁とは?現代住宅の主流形式

真壁に対して、「大壁(おおかべ)」といいう仕上げの方法があります。

柱や梁を見せずに、その上から下地材や仕上げ材を貼って壁面をフラットに仕上げる工法です。現代の新築住宅やマンションでは、この大壁が標準仕様となっており、多くの人にとって見慣れた内装形式でもあります。

大壁のメリットのひとつは、すっきりとした印象に仕上がることです。柱や梁といった見える「線」が減るため、空間がより広く、洗練された印象を与えます。モダン、ミニマル、北欧系などのインテリアスタイルとの相性も良く、現代の住宅トレンドに合った表現がしやすいのが特徴です。

また、大壁は施工の効率が良いという利点もあります。構造体の上から一気に下地を組み、石膏ボードやクロスなどを張るため、工期の短縮やコスト削減が可能です。大手ハウスメーカーや建売住宅で多く採用されているのも、この効率性が理由のひとつです。

一方で、柱や梁が隠れてしまうため、構造的な美しさや素材感が表に出にくくなります。壁面の印象もフラットで均一になりがちで、住まいとしての「味わい」や「奥行き」に欠けると感じる人も少なくありません。

大壁の仕上げ方法は、経済性や断熱性の観点からは非常に合理的な工法ですが、古民家や昭和の家のリノベーションにおいては、その合理性が雰囲気を壊してしまう要因になることもあります。何を重視するかによって、大壁が向いているかどうかは変わってくるのです。

施工手間と費用の違い

真壁と大壁のどちらを採用するかを検討する際に、重要なポイントとなるのが施工の手間と費用の違いです。特にリノベーションの場合、元々の構造をどう活かすか、どこまで手を加えるかによって大きくコストが変動します。

真壁の場合、柱や梁を露出させるために、その周囲にあわせて壁材を丁寧に収める必要があります。また、表に出る構造材を綺麗に見せるための下処理(研磨・補修)も必要となるため、どうしても手間がかかります。

一方、大壁は柱や梁の上から一面に下地を張り、一気に仕上げていく方法なので、施工の効率が良く、職人の作業時間も短くなります。結果として、全体的な工期も短縮され、コストダウンにつながることが多いです。

ただし、コストだけで判断してしまうと、「真壁の良さを残したい」という当初の目的が損なわれてしまうことがあります。たとえば、見せたかった柱や梁が全て隠されてしまい、「こんなはずじゃなかった」と感じる結果になりかねません。

重要なのは、「どこに手間と費用をかけるのか」の優先順位を明確にすることです。すべてを真壁にする必要はありません。空間の一部や、見せ場となる部分だけでも真壁を採用することで、コストを抑えつつ雰囲気を残す工夫も可能です。

断熱性能と居住性の比較

真壁と大壁には、見た目や施工の違いだけでなく、断熱性能や室内環境への影響にも差があります。近年は省エネ性能が重視される中で、この点も無視できない比較ポイントです。

在来構法などで柱間に空隙がある場合は、大壁は構造材である柱の厚み分、断熱材をしっかり充填できる構造になります。

一方で真壁は、柱と柱の間に壁を作る構造上、柱の厚み分の断熱材の厚さが確保しにくいという難点があります。そのため、断熱性能においては、同じ厚みの柱の場合、大壁が有利で、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境を作りやすくなります。

特に柱間が土壁の場合は真壁では断熱材をいれることができません。大壁ですと土壁を隠してしまいますが、柱と壁を覆う形で断熱材を室内側に張り巡らすことができます。

ただし、真壁だからといって必ず寒い・暑いというわけではありません。現代の断熱技術(付加断熱など)を併用することで、真壁の魅力を残しながら快適な住環境をつくることは十分可能です。ポイントは断熱材の施工位置と厚み、そして気密処理の工夫です。

居住性という面では、大壁はシンプルでクリーンな印象がある反面、空間がやや味気なく感じられることもあります。真壁は構造材が見えることで心理的な安心感を与える効果もあり、好みによって居住の快適性の感じ方が変わってくるのも大きな特徴です。

仕上がりの印象と空間の広がり

真壁と大壁では、完成後の室内空間の「見え方」にも大きな違いがあります。これは、空間全体の印象や居心地に直結する重要な要素であり、単なる好み以上の意味を持ちます。

大壁は、柱や梁といった線の要素を排除し、面で構成される空間となるため、非常にすっきりとした印象になります。視線が途切れず、壁や天井が滑らかにつながるため、空間が広く感じられるのが大きな特徴です。

一方で、真壁は柱や梁が視界に入ることで「線」が増え、空間にリズムや奥行きをもたらします。これにより、シンプルながらも豊かな空間構成が生まれ、居心地の良さや落ち着きにつながります。

また、真壁では柱が見える分、壁面が部分的に後退するため、視覚的に「凹凸」が生まれます。これが空間に陰影や立体感を生み出し、平坦な空間に深みを与える効果を持っています。

結果として、大壁は「広くてモダン」、真壁は「落ち着きと個性」といった印象に分かれます。どちらが良い・悪いということではなく、その家にどんな空気感を求めるのかによって選択すべき方向が変わってきます。特に古民家再生では、この違いが仕上がりの満足度を大きく左右します。

古民家リノベで「雰囲気」を残すには

「真壁を残す」という選択肢

古民家や昭和の家のリノベーションで、元の雰囲気をしっかり残したいと考えるなら、「真壁を残す」という選択は非常に有効です。見た目だけでなく、家そのものが持っていた歴史や空気感を、構造的にも視覚的にも引き継ぐことができます。

実際に「綺麗にしたい」という思いから、すべてを新建材に置き換え、壁をフラットに整えてしまうと、どうしても“新築風”の印象になってしまいます。こうなると、古い家特有の趣や味わいが感じられにくくなってしまうのです。

一方で、「真壁を残したい」と最初に伝えることで、工務店や設計士もプランを考える基本が変わります。柱や梁をどこまで見せるか、どの壁を真壁にするかなど、空間づくりの前提そのものに関わってくるため、早めの意思表示が重要です。

また、真壁を残すことで生まれる「線のある空間」は、照明や家具選びにも大きく影響します。梁にペンダントライトを吊るしたり、柱間に棚を取り付けたりと、構造を活かしたインテリアが可能になります。こうした“制約”が逆に豊かな空間づくりにつながるのです。

真壁を採用するには確かに手間やコストがかかりますが、それによって得られるのは、「その家らしさ」と「長く愛される空間」です。住む人の価値観が反映されたリノベーションこそ、古民家再生の醍醐味と言えるのではないでしょうか。

綺麗すぎない仕上げがポイント

古民家リノベで失敗しがちなのが、「全部を綺麗に整えてしまって、古いものを一切見せない」ことです。もちろん、住みやすさや安全性を確保するために、一定の手入れや修繕は必要です。しかし、あまりに完璧を目指すと、せっかくの古さの魅力まで消えてしまうことがあります。

たとえば、壁を全て新しいクロスで覆うだけでなく、柱や梁も何かで新材料で隠蔽してしまう。床もピカピカのフローリングにしてしまうと、もはやそれは「古民家風の新築」のような印象になってしまいます。リノベで大切なのは“整えすぎない美学”です。

土壁の表情をそのまま生かす、多少の色むらや傷を味として受け入れる、建具の古さをそのまま残す——こうした「新しくない部分」をうまく残すことで、空間に深みと個性が生まれます。味のある“ゆらぎ”が、住まいに息づく雰囲気を演出するのです。

実際に、我々のようなプロ主導のリノベーションでは、あえて古い木材を再利用したり、建具を他の古家から移設したりすることで、「新しくないけど、心地いい」空間をつくる工夫がされています。そこには、単なる見た目ではない、“時間”という価値が込められているのです。

完璧さよりも、“手の入れどころ”を見極める目が大切です。どこを直し、どこを残すのか。その判断を間違えなければ、「古いけれど快適」「整っているけれど懐かしい」そんなバランスの取れた住まいが実現します。

工務店や設計士への伝え方

古民家や昭和の家の雰囲気を残すリノベーションを成功させるには、最初の段階で「何を大事にしたいか」を明確に伝えることが何よりも重要です。設計士や工務店は施主の要望に応じてプランを組み立てていくため、出発点の共有ができていないと、理想と大きくズレた仕上がりになる可能性があります。

特に、「綺麗にしたいけど、綺麗すぎないでほしい」という曖昧な表現は、プロ側にとって非常に難しい要求です。そこでおすすめしたいのが、具体的なキーワードを使って伝える方法です。たとえば「真壁を残したい」「古建具を使いたい」「梁は見せてほしい」など、視覚的なイメージを伴う要望をはっきり言葉にすることが大切です。

実際に「真壁、できるだけ残しで」と一言伝えるだけでも、設計の方向性が大きく変わります。真壁を取り入れる前提であれば、柱や梁を活かすプランニングが最初から考慮され、工法や仕上げの選択も自然と雰囲気重視のものになります。

また、過去の施工事例やSNSで見つけた好みの空間を写真で共有するのも効果的です。言葉では伝えにくい雰囲気も、ビジュアルがあれば一目瞭然。設計士側もその空間の「ニュアンス」を理解しやすくなり、施主との認識のズレを防ぐことができます。

そして何より大切なのは、打ち合わせの中で「雰囲気の違和感」を感じたら遠慮せずに伝えることです。気を遣って意見を飲み込んでしまうと、完成後に「こうじゃなかったのに……」と後悔する原因になってしまいます。遠慮よりも率直な対話が、満足のいく家づくりへの近道です。

真壁を採用する際の注意点と工夫

真壁を採用することで、古民家や昭和の家らしい雰囲気を強く残すことができますが、取り入れる際にはいくつかの注意点があります。ただ「見せる」だけではなく、性能面や施工面にも配慮することが必要です。

まず、見える柱や梁はそのまま露出される部分になるため、傷や汚れ、経年の劣化が目立ちやすくなります。美観を保つためには、研磨や補修、場合によっては再塗装などの手入れが必要です。手間を惜しまない姿勢が美しい真壁を保つ鍵となります。

また、真壁では構造体と仕上げ面が同一ラインになるため、断熱材を入れるスペースが制限されることもあります。寒さ対策としては、内側に付加断熱を加えたり、断熱性の高い建材を使うといった工夫が求められます。デザインと快適性のバランスを意識しましょう。

工事費用についても、真壁の方が施工の手間が多くなりがちです。柱の形状に合わせて壁材を加工する必要があり、大壁のようにフラットに仕上げるよりも時間もコストもかかる可能性があります。部分的に真壁を取り入れるなどの「一部採用」も有効な選択肢です。

最後に、見せる柱や梁が本来の構造材でない場合には注意が必要です。古い建物の中には構造的に不安定な部材があることもあり、見た目を優先するあまりに安全性を損ねてしまうことは避けなければなりません。構造診断をしっかり行った上での計画が重要です。

まとめ

古民家らしさを活かすリノベーションの視点

今回のブログでは、「古民家や昭和の家の雰囲気を残しながらリノベーションを行うにはどうすればよいか?」というテーマのもと、その鍵となる「真壁」と「大壁」の違いについて詳しくご紹介しました。まず、古い家に魅力を感じる人がなぜ増えているのかを紐解き、懐かしさ・温もり・経年変化といった“時の蓄積”が持つ価値に注目しました。特にSNSの普及により、古家を自分らしく住みこなす暮らし方が多くの人に共有され、古民家再生は一部のマニア層だけでなく、幅広い世代にとっての現実的な選択肢になりつつあります。

そしてその中で、「綺麗すぎるリノベ」によって古民家や昭和の家らしさが失われるリスクを指摘しました。すべてを新しくしてしまうと、せっかくの素材感や構造美が隠されてしまい、“なんとなく違う”仕上がりになってしまうのです。ここで登場するのが、「真壁」というキーワードです。真壁とは、柱や梁が見える伝統的な構法であり、構造そのものを意匠として捉える仕上げです。これに対し、大壁は現代住宅に多く採用されている方法で、すっきりとした見た目と高い断熱性を両立させるためには優れた工法といえるでしょう。

真壁か大壁か、ではなく「何を大切にするか」

しかし、見た目だけで判断するのではなく、「何を重視した家づくりなのか?」という軸で選択することが何より重要です。真壁には構造美や素材の表情、経年変化の魅力があり、住まいに奥行きと物語をもたらします。一方、大壁には合理性や施工性といった利点がありますが、それが一律の価値観である必要はありません。むしろ、真壁のもつ不均一さ、ゆらぎ、線の存在感こそが、空間を豊かに感じさせる要素となります。

また、真壁の採用にはいくつかのハードルもあります。手間や費用がかかる、断熱材の制限がある、見せる構造体の手入れが必要……といった現実的な問題も存在します。しかし、それらを乗り越えてでも「残したい」と思えるだけの魅力があるのが真壁です。そして何よりも大切なのは、そういった希望を最初の段階で工務店や設計士にしっかり伝えること。言葉にして伝えること、写真などで共有すること、違和感を覚えたら遠慮なく言葉にすること。これらが、想いのこもった家づくりにつながっていきます。

今回の記事を通して、古民家や昭和の家をリノベーションする際に、雰囲気を壊さず、暮らしやすさも大切にするためのヒントを得ていただけたなら幸いです。もしこれからご自身の家づくりやリノベを考えている方がいらっしゃるなら、ぜひ「真壁を残したいんです」と、最初の打ち合わせで口にしてみてください。そのひと言が、工務店や設計士の姿勢を大きく変えるきっかけになります。古いものを愛し、次の世代へつなげていく。そんな想いを込めた住まいづくりの参考になれば、嬉しく思います。