【新築とリノベを両睨み】土地探し・物件探しのコツ|不動産サイトの見方とおすすめ無料アプリ【初心者OK】

Category :

- 日誌と記録/

- コラム/

Date : May 21st Wed, 2025

家を建てたいなと思ったとき、あるいは中古物件を探し始めたとき、まず多くの方が頼りにするのが不動産ポータルサイトです。

でも、そこに載っている物件情報だけで「良い物件が見つからないなぁ…」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、不動産情報には「表に出ているもの」と「出てこないもの」があります。そして、いい土地や建物に出会うためには、ネットの見方を少し工夫したり、不動産屋さんとの付き合い方を変えてみたり、ちょっとした“コツ”があるんです。

今回は、これまで実際にお客さんと一緒に土地探しをしてきた中で、「ここは押さえておいたほうがいいな」と思ったことを、

リアルな目線でまとめてみました。物件探しのスタート地点に立った方、今まさに迷いの中にいる方に、少しでも参考になればうれしいです。

このブログで得られる情報

- 不動産サイトに出ている物件が“すべて”ではなく、良い物件ほどネットに出る前に決まってしまうことがある。

- 土地・物件探しを始めるときは、同時に住宅ローンの事前審査を済ませておくことが重要。

- 地元の不動産屋さんと信頼関係を築くことで、水面下の未公開物件情報にアクセスできる可能性が高まる。

- Google Earthや日照アプリなどのツールを活用することで、現地に行かずとも周辺環境や日当たり、段差などが確認できる。

- 100点満点の土地はなく、気になる点は建築の工夫で補えるケースも多いため、優先順位を明確にして判断することが大切。

1. 物件探しを始めるときに最初にやるべきこと

1-1. ローンの事前審査は“探し始めるとき”に済ませておこう

土地や物件を探し始めるタイミングで、同時に金融機関で住宅ローンの事前審査を受けておくことを強くおすすめします。「いい物件が見つかってからローンを考えればいい」と思っていると、いざというときに前に進まなくなってしまうからです。

どれくらいの資金が借りられるのかを事前に把握しておくことで、購入可能な予算の目安が見え、無理のない範囲で物件探しができます。

また、「この物件に決めたい!」と思ったときに提出が必要になるのが「買付証明書」という書類ですが、

これには自己資金と住宅ローンの借入予定額を明記する必要があります。

つまり、ローンの準備が整っていないと、いざというときに書類を提出できず、他の購入希望者に先を越されてしまう可能性が高くなるのです。

とくに人気エリアや条件の良い物件は、買い手が複数いることが多く、スピードが命です。

良い出物に出会った瞬間に動けるよう、物件探しとローン事前審査はセットで動かすという意識を持つことが大切です。

1-2. 「買付証明」はスピード勝負

「この土地にしよう!」と決めたときに提出する「買付証明書」は、不動産売買において非常に重要な一手です。

これは「この価格で購入したい」という意思を売主に伝える書類で、いわば本気度を示す宣言書のようなものです。

しかしこの書類、提出までに時間がかかってしまうと、他の人に先を越されてしまうことがよくあります。

特に人気エリアや価格条件の良い物件は、買付が1日、いや数時間単位で決まってしまうケースも珍しくありません。

買付証明書には、購入予定価格だけでなく、資金計画の内訳――つまり自己資金とローンの借入額――も記載します。

ここで事前審査が済んでいないと、「ローンが通らなかったのでやっぱり買えませんでした」といったことにもなりかねず、売主側にも不信感を与えてしまいます。

買付証明の提出はタイミングが命。

良い物件に出会ったときに確実にチャンスをつかむためにも、ローンの事前審査は物件探しと同時進行で行うのが鉄則です。

2. 不動産の物件サイトを見るときの注意点

2-1. サイトに出ている物件がベストとは限らない理由

土地や建物を探す際、まず多くの方がスーモやホームズなどの不動産ポータルサイトを活用されると思います。

気になるエリアや予算で検索をかけて、「良さそうな物件がないかな」とチェックするのは今や当たり前の行動です。

しかし、ここでひとつ大切なことを知っておいてほしいのが、ネットに出ている物件が必ずしも優良物件とは限らないということです。

実際、不動産会社が保有しているいわゆる「売れ筋物件」や「条件の良い物件」というのは、ネットに出さなくても売れてしまうケースが多々あります。

駅から近くて広く、南東の角地で日当たりも良好、前面道路も整っている……そんな誰もが欲しがるような物件ほど、

情報をネットに公開しなくても、不動産会社の持つ顧客ネットワークの中で紹介され、あっという間に買い手が決まってしまうのです。

ネットに出ている物件の中にも良いものはありますが、「出ているものの中からしか選べない」と思い込まずに、

出ていない物件もあるという前提で、少し広い視野で探していくことが大切です。

2-2. 良い物件はネットに出さずに売れる仕組み

「なぜ良い物件ほどネットに出さないのか?」と不思議に思うかもしれません。その理由はとてもシンプルで、ネットに出さなくてもすでに買ってくれる人がいるからです。実は“本当に良い物件”ほど、不動産屋さんはあえてネットに載せません。

その理由は単純で、すでに自分たちの手持ちのお客さんに紹介して売れるからです。駅から近くて広さも充分、南東の角地で日当たり良好、前面道路が広くて平坦など、住宅用地として人気が高い条件の物件は、

ネットで不特定多数に見せなくても「すぐに売れる」と分かっているのです。

このような物件は、不動産屋さんの中で「売れる見込み客」がすでにいるため、まずは顔なじみのお客さんに声をかけて、紹介・成約まで完結することがよくあります。

不動産業界では、このような流通経路を「水面下の情報(未公開物件)」と呼んだりもします。つまり、ネットで物件を探すだけでは、最初から“候補にすら入ってこない物件”があるという現実を、ぜひ知っておいてほしいのです。不動産ポータルサイトをチェックするのは大切ですが、そこだけに頼らず、裏側の流通にも目を向ける姿勢が重要です。

2-3. 不動産屋さんと“顔なじみ”になると強い

では、その“ネットに出ない良い物件”の情報を手に入れるにはどうすればいいのか? 答えの一つが、地元の不動産屋さんと良好な関係を築いておくことです。

具体的には、ある地域に絞って物件を探すと決めたら、その地域で長く営業している不動産屋さんをいくつか回ってみましょう。

そして、ただ一度や二度訪ねて終わるのではなく、定期的に連絡を入れたり、内覧に足を運んだりして、“覚えてもらう”ことが大切です。

よくあるのが、1〜2件だけ内覧をして「今回は条件が合わなかったのでまたお願いしますね」と言って終わってしまうケース。この程度の関わりでは、不動産屋さんの記憶には残らず、出物があったときに最初に声をかけてもらえる存在にはなれません。

不動産屋さんもビジネスですから、「この人は本気で買う気があるな」「うちから買ってくれそうだな」と思えるお客さんを優先して、良い情報を回すのは自然な流れです。

特定の地域に絞っている場合などは、地元の不動産屋さんとの信頼関係が物件探しを大きく前進させてくれます。地味に見えて効果的なのが、“定期的な訪問・連絡”と“地域への本気度”を見せること。ちょっとした一言で「この人には先に教えておこう」と思ってもらえるような関係を目指しましょう。

2-4. 不動産屋さんの事情を少し理解しておこう

物件探しをスムーズに進めるには、不動産屋さんの立場や業界の仕組みを少しだけ知っておくと役立ちます。

たとえば、不動産の仲介には「元付(もとづけ)」と「客付(きゃくづけ)」という役割があります。元付は売主側の窓口で、客付は買主側の対応をする会社や担当者です。この両方をひとつの会社が担当すると「両手取引」となり、不動産会社は売主・買主の両方から仲介手数料を受け取れます。

この「両手取引」が成立すると、不動産会社にとっては利益が大きくなるため、条件の良い物件やすぐに売れそうな物件は、あえてネットに出さずに自社の顧客に紹介して終わらせてしまうケースが多いのです。

つまり、「早く・自社で・確実に売ること」ができると、不動産会社にとって利益が大きくなる構造です。そのため、物件情報をオープンにせず、自社のお客さんだけに紹介して「両手仲介」に持ち込もうとする動きが出てくるのです。また、広告を出すにも費用がかかるため、「ネットに出す=必ず売りたい物件」とも限りません。「売主の事情で表に出せない」「長く売れていないけど価格交渉に応じてくれる」など、背景事情はさまざまです。

ということで、ネットに出ている物件は、売れ行きが鈍いか、他の会社にも紹介してもらわないと売れそうにないという判断がされたものが多くなります。もちろんすべてがそうとは限りませんが、表に出てくる情報の背景にはこうした業界内の事情があるということを頭の片隅に置いておくと、物件を見る目も少し変わってくるはずです。

こうした業界の仕組みや商習慣を知っておくと、「なぜこの物件はまだネットに出ていないのか?」「この物件はどういう経緯で市場に出たのか?」という見方ができるようになり、物件を見極める目も養われていきます。

不動産は、情報戦でもあります。「情報が少ないから不安」と感じるのではなく、「表に出ていない情報こそ掘る価値がある」と捉える視点を持つことで、より納得のいく住まい探しができるはずです。

3. 物件を見極めるためのチェックポイント

とはいえ、日々の生活の中で、地域の不動産屋さんと関係性を深めるために、頻繁に通ったり、こまめに連絡を取り続けたりするのは、なかなか現実的ではありません。休日や空き時間をすべて物件探しに充てられる人ばかりではないのが、実際のところではないでしょうか。

そうなるとやはり、ネット上に出ている不動産情報の中から購入候補を絞り込む、というのが多くの人にとっての現実的な探し方です。だからこそ、ネットに出ている物件の中から「本当に自分に合った土地や建物」を見極める目を持つことが、とても大切になってきます。

ここからは、日々の検索の中で見逃したくないチェックポイントや、実際に私たちが確認している視点についてお話ししていきます。

3-1. 「新築用土地」も「中古住宅」も見るべし

新築希望の方が不動産サイトを使うとき、「土地」だけを見ていませんか?

逆に、リノベーションを考えている方が「中古住宅」だけを見ていることも多いかもしれません。

ですが実は、どちらの場合も「土地」と「中古住宅」の両方を見ておくことが大切です。

たとえば新築希望の場合でも、「中古住宅」として売られている物件の中に、解体して新築を建てる前提の物件が含まれていることがあります。

築年数がかなり古い木造住宅は、「土地としての価値」で販売されていることもあり、実際には更地になることを見越して売られているケースが多いのです。

一方、リノベーションを考えている方にとっては、そうした「築古の木造住宅」が宝の山です。

解体前提で販売されているものの中には、むしろ構造がしっかりしていて、フルリノベーションに向いている物件もあります。

また、「解体せずに活かせば、価格交渉の余地がある」なんてケースも。

どちらの目的で探すにしても、ひとつの検索カテゴリに絞りすぎず、視野を広げてチェックすることで、

思いもよらない出会いにつながることがあります

3-2. 大手不動産会社の自社サイトも見逃さずに

物件探しというと、まず思い浮かぶのはスーモやホームズなどの不動産ポータルサイトですが、それだけでは十分とは言えません。

実は、大手の不動産会社が運営する「自社サイト」には、ポータルサイトには載っていない物件情報が掲載されていることがあります。

たとえば、全国展開している不動産会社や、鉄道系のグループ会社、地域密着型で歴史のある不動産会社などは、自社で取り扱う専任物件や新着情報を、まずは自社サイトにのみ掲載することがよくあります。

こうした物件は、ポータルサイトよりも早く情報が出ていたり、一定期間は“自社のお客様限定”として紹介されていることもあります。なかには、自社で成約まで完結させたいという意図から、あえて他のサイトには掲載しないケースもあるほどです。

そのため、特定のエリアで探している場合には、地域に強い不動産会社の公式サイトをブックマークしておき、ポータルサイトとあわせてチェックすることをおすすめします。多少手間はかかりますが、表に出る前の“先行情報”をつかめるチャンスが広がります。

3-3. 写真で見るべきポイント(段差・接道など)

不動産サイトには、物件の写真がいくつか掲載されています。ぱっと見で建物の雰囲気や外観に目が行きがちですが、ぜひ注意して見てほしいのが「敷地と周囲との段差」や「接道の状況」です。

たとえば、道路と敷地に高低差がある場合、駐車スペースを作るために造成工事が必要になることがあります。

また、隣地との段差が大きいと、擁壁や境界部分の管理・補強が必要になることもあり、見えないコストが発生する可能性もあります。

接道条件もとても重要です。道路の幅が極端に狭い、前面道路が建築基準法上の道路でない、袋小路になっているなどのケースでは、建築やリフォームに制約が出ることもあります。

写真からは分かりづらい部分もありますが、「敷地の高さ」「道路との関係」「隣接地との段差」「車の出入りがスムーズかどうか」といった点をなるべく意識しながら確認するだけで、その不動産を購入した後に必要な工事が変わってきます。将来的な工事予算アップを防ぐことにになります。

もし判断が難しい場合は、不動産のある場所がわかれば、グーグルマップのストリートビューも併用して、周囲の地形や道路状況を確認しておくのがおすすめです。

こうした点を写真から見極めるのは簡単ではありませんが、便利なのが「グーグルアース」の活用です。グーグルアースには、建物や地形を立体的に表示する3Dモードがあり、現地に行かずに周囲の高低差や建物の密集具合をある程度は確認することができます。

さらに、グーグルアースの画面右下には「標高表示」があり、ポインタを当てた場所の標高を数値で確認できます。これにより、対象地と道路や隣地との段差をざっくりと把握することができ、現地確認の前に重要な判断材料となります。

不動産の見極めは、現地に行く前の情報整理が肝心です。写真やグーグルマップのストリートビュー、グーグルアースを活用することで、見落としやすいリスクを事前に減らすことができます。

3-4. 用途地域・市街化調整区域・ライフラインの確認方法

物件情報を見るとき、価格や広さばかりに目がいってしまいがちですが、実は「用途地域」や「市街化調整区域かどうか」といった法的な制限や、ライフラインの整備状況も非常に大切な確認ポイントです。

たとえば「用途地域」とは、住宅地や商業地など、土地の使い方に応じて定められている都市計画上の分類で、不動産サイトには「第1種低層住居専用地域」などと書かれていることがあります。これはそのエリアに建てられる建物の高さや用途が制限されることを意味します。

そして、郊外で「安いな」と思って調べてみると、意外と多いのが「市街化調整区域」になっているケースです。このエリアは基本的に「市街化を抑制する地域」として設定されており、建築にあたって行政への申請が必要だったり、住宅ローンの審査が厳しくなったりと、さまざまなハードルが出てきます。

また、水道や電気はあっても、「下水道が通っていない」「都市ガスではなくプロパンガス」など、インフラに関する条件も物件によってまちまちです。これらはランニングコストや生活の利便性にも関わってきます。

物件情報だけでは判断が難しい場合は、市のホームページで都市計画図を確認したり、不動産屋さんに直接「この地域って市街化調整区域ですか?」と聞いてみるのもひとつの方法です。

こうした細かい条件を後回しにしてしまうと、気に入った物件でもいざ建てようとしたときに想定外の制約が出てきて、「これはちょっと難しいかも」と振り出しに戻ってしまうこともあります。

価格や立地に惑わされず、裏にある“地域指定”や“インフラの整備状況”も合わせて見ていくことが、堅実な物件選びのコツです。

3-5. Google Earthや日照アプリを活用して調べる

物件を選ぶとき、「実際に現地を見てから判断したい」と思うのは当然のことですが、現地に行く前に、ある程度のことは前述したようなデジタルツールを使って調べておくことができます。

その代表が先ほども少し述べた「グーグルアース」です。これは航空写真をもとに、建物や地形を3Dで立体的に表示してくれるツールで、敷地の前面道路や隣地との高低差、周囲の建物の密集具合などを視覚的に確認することができます。

さらに便利なのが「標高の表示機能」です。グーグルアース上で見たい場所にポインタをあわせると、画面右下にその地点の標高が表示されます。これを使えば、「道路より敷地が高いか低いか」「隣地と段差があるか」などを事前に把握でき、造成や駐車場整備にかかる費用をある程度見積もるヒントになります。

日当たりの確認には「シェードマップ」というウェブサービスも便利です。住所を入力するだけで、冬至や夏至など特定の日の影の動きをシミュレーションしてくれます。さらに、スマホを使って現地で日照のシミュレーションができる「サンサーベイヤー」などのアプリを使えば、建物の影がどのように落ちるかを現場で立体的に確認することも可能です。

▶︎ シェードマップ

こうしたツールを活用すれば、「日当たりが思ったより悪かった」「隣の建物の影が大きい」などの現地で初めて気づくような落とし穴を、事前にある程度回避することができます。

現場にいけば スマホアプリの サンサーベイヤーなどで 日当たりを確認できます。 実際のカメラにヴァーチャルリアリティーで 特定の日時の太陽高度を 表示してくれます。

山・川・海が近い土地では、土砂災害・浸水・津波などの災害リスクが高まる可能性があります。そのため、不動産を購入する前にハザードマップの確認をおすすめします。将来の安全性の判断材料になるだけでなく、住宅ローンや火災保険の条件、資産価値にも影響することがあります。

ハザード情報の確認には、以下のようなサイトが便利です。

● ハザードマップポータルサイト(国土交通省)

https://disaportal.gsi.go.jp/

● 各市町村のホームページ(例:〇〇市 ハザードマップ)などで検索してください。

今は現地に行かずとも、かなりの情報が手に入る時代です。手元のスマホやPCを使って、物件の“見えない部分”を先に掘っておくことで、より確かな判断ができるようになります。

4. 物件選びで“妥協”が必要な理由とその対処法

4-1. 100点の土地はない。優先順位をつけよう

あれこれ物件を見ていると、「ここは良いけど、ここがちょっと…」というポイントが出てくるのが常です。

これは、どんな物件でも共通のことで、「完璧な土地」なんて、実際にはなかなか存在しません。

元の文章でも書いたように、「100点満点の敷地はないので、どこかで妥協しなければいけない」――これは本当にその通りで、

あとは何を優先して、何を“あとで調整できること”として割り切るか、という視点が大切になってきます。

たとえば、「駅から遠いけど土地が広くて日当たりが良い」「敷地は完璧だけど予算オーバー気味」など、

理想と現実のバランスの中で、どこに折り合いをつけるかは人それぞれです。

価格、立地、敷地の形状、道路との接道状況、日当たり…。

すべてを満たす条件を探し続けると、いつまでも決めきれないまま時間だけが過ぎてしまいます。

まずは、自分や家族にとって「何が一番大事なのか」を整理して、

それ以外はある程度“割り切る”気持ちをもって進めると、物件選びのストレスがぐっと減って、納得のいく判断がしやすくなります。

4-2. 建築的にカバーできる弱点もある

妥協が必要とはいえ、「どうしても気になる弱点」がある物件に出会うこともあります。

ですが、その弱点がすべて「致命的な欠点」かというと、必ずしもそうではありません。

実は、設計や建築の工夫によって、うまくカバーできるケースも多くあります。

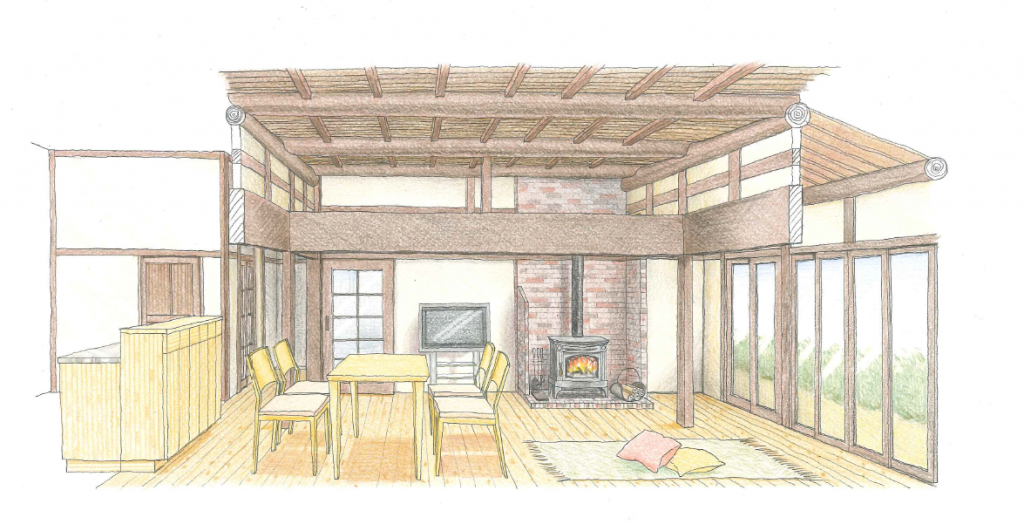

たとえば、「南側に隣家が迫っていて、日当たりが悪いのでは?」という土地。

一見マイナスに思えますが、北側が開けていれば、北面を大きく開くプランにすることも可能です。

断熱性を高めたうえで、高窓や天窓を取り入れることで、光を取り込んで明るい室内をつくる工夫もできます。

また、「駐車場が一台分しか取れないけど、それ以外は理想的…」という場合も、

敷地内に無理にもう一台分を作るのではなく、近隣に月極駐車場を借りるという選択肢もあります。

擁壁を壊して駐車スペースを増やす工事に比べれば、費用も抑えられることが多いです。

こうした判断は、実際に現場を見て、工務店や設計者と一緒に検討することで初めて見えてくる可能性もあります。

「ちょっと条件は足りてないけど、うちならこんなふうにプランできますよ」と、アイデアをもらえることも多いです。

すべての条件が整っている土地を待つよりも、「気になるポイントがあるけれど、設計でなんとかなるかもしれない」と思える物件と出会えたときこそ、

一歩踏み出してプロに相談してみる価値があります。

5.最後に

土地探しや物件探しは、ネット上の情報だけでなく、どこで誰とつながるかによって大きく結果が変わってくるものです。

情報の見方を少し工夫したり、不動産屋さんとの関係性を築いたりすることで、「こんなところに、こんな物件が?」というような出会いも起こります。

そしてもうひとつ大事なことがあります。

それは、早い段階で「建てる側」のパートナー――つまり工務店を決めて、伴走してもらうことです。

土地探しの段階から工務店さんが関わっていれば、「この土地ならこんな家が建てられますよ」と具体的なアドバイスがもらえたり、

「一見難しそうな土地だけど、設計の工夫でこうすれば十分住みやすくできますよ」という視点も得られます。

さらに、住宅ローンの申請に必要な「建物のプラン」や「見積書」も早めに準備できるため、

「土地は決まったのに建物の資料が間に合わず、ローン審査に時間がかかる…」といったロスも防げます。

土地探しと建物の相談を切り離さず、はやめに“住まいづくりチーム”をつくることで、

一つひとつの判断がスムーズになり、満足度の高い家づくりにつながっていきます。

今回の記事が、これから物件探しを始める方や、すでに悩み始めている方にとって、

一歩を踏み出すヒントになればうれしいです。