築古リノベで見逃しがちな「電気配線」やりかえの話

Category :

- 日誌と記録/

- コラム/

Date : Nov 6th Thu, 2025

INDEX

その電線は何年前のものか?

「築50年の家をフルリノベするけれど、何から手をつけたらいい?」そんなご相談をよくいただきます。

耐震・断熱・屋根などが注目されがちですが、実は同じくらい大切なのが「電気配線」の話です。

今回は、リノベの現場でよくある事例をもとに、電気配線のやりかえがなぜ必要なのかをわかりやすく解説します。

1. 実はとても大事な電気配線の話

1-1. 「もうひとつの大事な話」とは?

リノベーションを検討しているお施主さまとの最初の面談で、よく話題にあがるのが「耐震」「屋根」「断熱」といった、住まいの基本性能に関わるところです。これらは家の快適性や安全性を左右するため、多くの方が真っ先に気にされる部分です。もちろん、当社としても最優先で確認・ご提案を行っています。

そして、リノベの規模感やおおよその予算感についても、建物の大きさや築年数を伺いながら、その場である程度の目安をお伝えしています。もちろん、詳細な調査や設計を経ないと正確な数字は出せませんが、話の中で「当たらずも遠からず」と思っていただけるような範囲でご説明するようにしています。

そんな中で、毎回といっていいほどお話ししているのに、意外と「そこまで気にしていなかった」と驚かれるのが、電気配線の全やりかえの話です。「えっ、全部?必要なの?」とリアクションされることも珍しくありません。

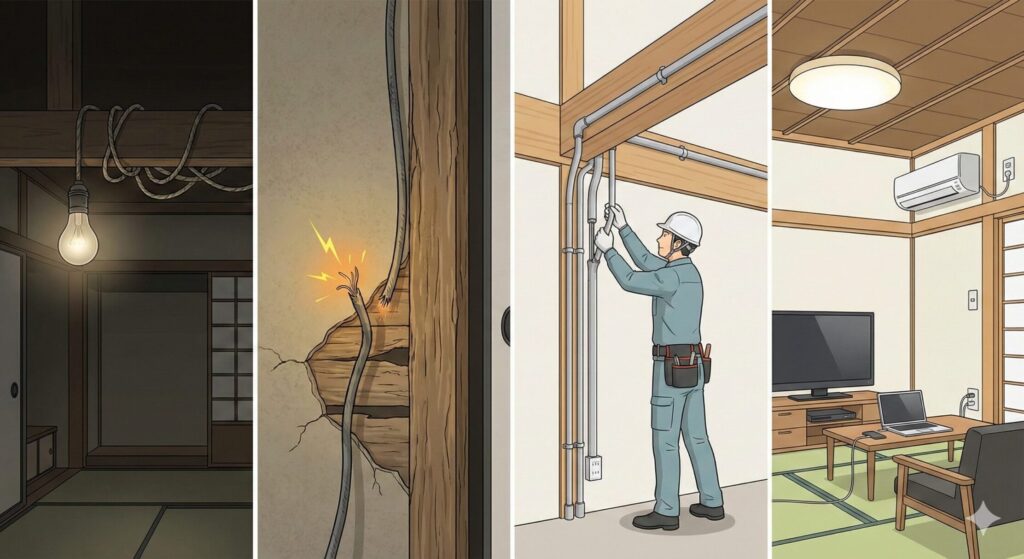

実際、築年数が50年、60年、時には100年近い住宅で、既存の電気配線がそのまま使われていることは少なくありません。そもそも、戦後間もない頃の住宅は「電灯がひとつあればOK」というレベルの設計。現代のように、電子レンジや冷暖房、パソコン、スマホの充電器など、常に多くの電化製品を使うことは想定されていなかったのです。

だからこそ、当社では「古い家ほど、電気配線の更新も検討してください」とお伝えしています。最初の段階でこれを共有することで、のちのち「そんな費用も必要だったの!?」という驚きや予算のずれを減らすことができますし、なにより安全面でのリスクを減らすことにもつながります。

1-2. 築年数が古いほど電気配線の更新を検討すべき理由

築年数が古ければ古いほど、電気配線の更新をおすすめしている理由はとてもシンプルです。昔の住宅は、現代ほど電気を必要としない暮らしを前提に設計されていたからです。100年前の家では、せいぜい電灯をひとつ、くらいが一般的で、コンセントの数も少なく、配線も簡素なものでした。

その後、テレビ・冷蔵庫・洗濯機という「三種の神器」が登場し、さらに電子レンジ、エアコン、パソコンなど、家電の数と消費電力は年々増加してきました。新しい家電が登場するたびに、古い住宅では後から配線を足して対応してきたケースが多く見られます。

問題なのは、その“継ぎ足し配線”が安全に施工されているかどうかです。昔の工事では、今のように明確な安全基準がなかったり、DIYで追加配線を行っていたケースも珍しくありません。実際に、調査に伺った古民家で、セルフで分岐された電気配線が天井裏にそのまま残されていた、ということもあります。

ちなみに、昔の電線は今のようなビニールやプラスチックではなく、絹や綿、ジュート(麻)などの天然素材を巻き付けて絶縁していました。湿気を防ぐために油やワニスを染み込ませる「含浸処理」も行われていましたが、時代とともに劣化し、内部の銅線が露出してしまうことも。こうした素材は、当時の技術としては最先端でしたが、今となっては火災リスクを伴うこともあるのです。

こういった背景から、古い家ほど「なんとなく使えているから大丈夫」と思わず、電気配線の全体を一度見直していただくことが大切です。見た目は美しい古民家でも、内部の配線が時限爆弾のようになっている可能性も否定できません。安心してこれからも住み続けるための基本工事として、配線のやりかえを強くおすすめします。

1-3. 時代ごとの電化製品と電気配線の変化

電気配線の重要性を理解するには、電化製品の登場と暮らしの変化を振り返るのが一番わかりやすいかもしれません。戦前の住宅では、電灯がひとつあるだけで「文明的な生活」とされていた時代もありました。電気を使う目的が限られていたため、当然ながら配線も最低限のものでした。

昭和の高度経済成長期になると、冷蔵庫・洗濯機・テレビという「三種の神器」が一般家庭に普及し、暮らしの中に本格的に電気が入り込んできました。このタイミングで、コンセントの数が増えたり、部屋ごとに照明が配置されたりと、電気配線の設計そのものが変化していきました。

さらに平成・令和と時代が進むにつれて、電子レンジやエアコン、パソコン、スマホの充電、Wi-Fiルーターなど、同時に使う電化製品がどんどん増えていきました。もはや「一家に一台」どころではなく、「一人一台」の機器も少なくありません。

それに伴い、ブレーカーの容量を増やす必要が出てきたり、各部屋への専用回路(エアコン用など)を設ける設計が標準となっていきます。つまり、住まいの電気配線は、時代の暮らし方とともに進化してきたのです。

ところが、築年数の古い住宅では、この進化に追いついていないケースがほとんどです。後から後から配線を足してなんとか対応してきたものの、全体のバランスが悪くなり、ブレーカーが頻繁に落ちる、あるいは容量オーバーに気づかず火災の危険がある、ということも。だからこそ、リノベーションの機会に配線をいったんリセットするという発想が、とても理にかなっているのです。

1-4. 自作配線の危険性と過去の事例

古民家のリノベーションをしていると、時々出会うのが「おじいちゃんが自分で配線したんです」というようなエピソードです。戦中・戦後の世代は、ものづくり精神が旺盛で、家具を作ったり、修理したり、自宅の設備を自分で手を加えるのも普通だった時代でした。

その精神が電気配線にまで及んでいるケースもあり、天井裏や壁の中に“DIY配線”が見つかることもしばしば。ぱっと見では問題なさそうに見えても、実は絶縁が甘かったり、分岐の方法が誤っていたりと、専門家の目から見るとかなり危険な状態であることも多いのです。

特に古い配線では、接続部分がビニールテープで巻かれているだけの簡易的な処理や、むき出しの銅線がそのまま押し込まれていたりすることもあります。埃がたまりやすい箇所であれば、ショートや発火のリスクも否定できません。

実際に、古民家で電線が焦げていたという事例もあります。幸い火災には至りませんでしたが、もう少しタイミングが悪ければ…と思うと、見逃せない問題です。これらの自作配線は、所有者や家族が知らないままになっていることも多く、調査をして初めて「えっ、そんなところに!?」と驚かれるケースも。

電気工事は本来、有資格者のみが行うべき作業です。電気は目に見えない危険があるからこそ、正しい知識と技能が必要なのです。古い家の安全性を確保するためにも、見えない場所に潜む「自作の痕跡」にはしっかり注意を払い、リノベの際には電気配線の一新をぜひご検討ください。

1-5. 「家を守る」ための配線更新という考え方

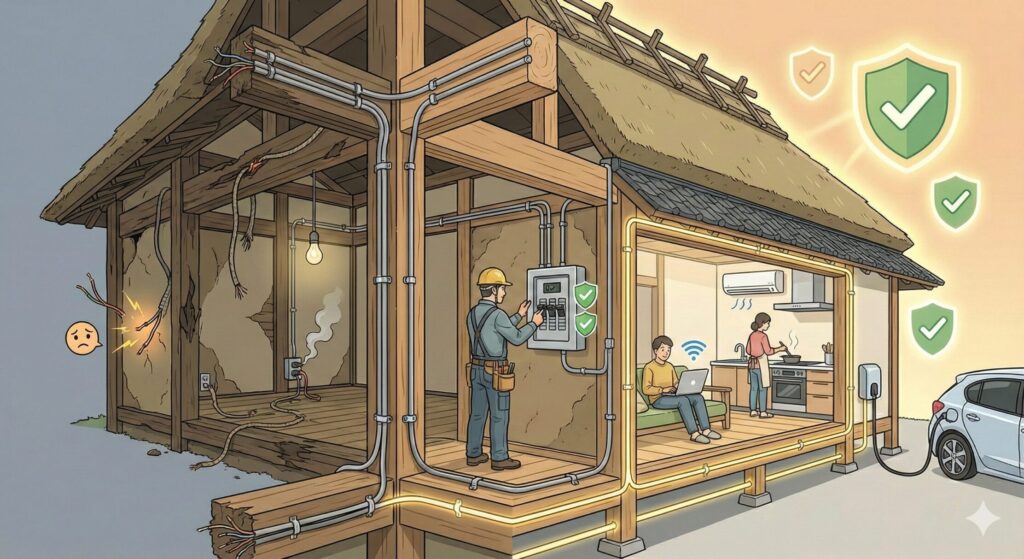

電気配線の更新というと、どうしても「見えないところにお金をかけるのはもったいない」と感じる方もいらっしゃいます。けれども、実はこの“見えない部分”こそが、家の安全性と快適性を支える非常に大切な土台なのです。

住宅のリノベーションは、住み心地を良くするためのものであると同時に、次の世代にも家を引き継ぐための手入れの機会でもあります。たとえば、構造の補強や断熱性能の向上と同じように、電気配線の更新も「家を守るためのメンテナンス」と捉えていただければと思います。

古い家が持つ味わいや素材の良さを活かしながら、現代の暮らしに必要な機能を裏でしっかり支える——これが私たちの考える「良いリノベーション」のかたちです。表面をきれいにするだけではなく、見えないところにこそ手をかけることが、安心で長持ちする住まいづくりに繋がっていきます。

また、今のうちに電気配線を更新しておくことで、将来的なリフォームや設備追加の際にも柔軟に対応できるようになります。容量に余裕のある配線計画や、メンテナンスしやすいルートの確保など、長期的な視点での「暮らしの安心感」にもつながります。

見た目の美しさだけでなく、「暮らしの土台」としての電気まわり。リノベーションをきっかけに見直すことで、住まい全体の信頼性がぐんと上がります。「家を守る」という視点で、配線のやりかえも大切な一歩としてぜひ検討してみてください。

2. 電気配線をやりかえるという選択肢

2-1. リノベ予算の中で配線更新をどう捉える?

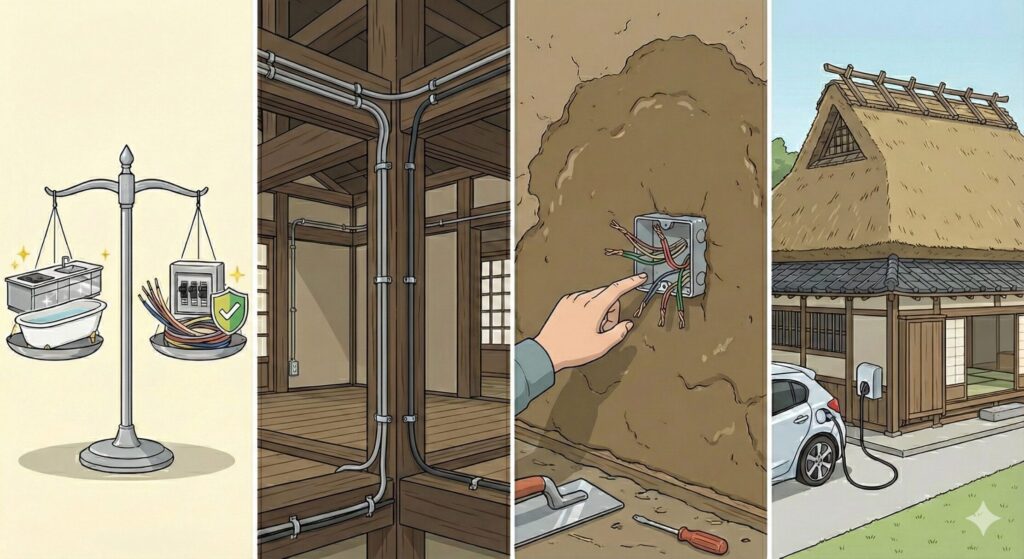

リノベーションを計画するとき、どうしても限られた予算の中で優先順位をつけなければなりません。キッチンやお風呂など、目に見えて便利になる部分につい重点を置きがちですが、そこに至る「配線」や「インフラ」は後回しになりがちです。

ですが、住まいの“使いやすさ”や“安全性”に直結するのが電気配線です。火災のリスクを減らし、ブレーカーが落ちにくく、電圧降下も少ない快適な電気環境をつくるためには、配線の見直しが非常に重要です。

配線のやりかえには当然コストもかかりますが、それは将来の安心とトラブル防止への“投資”とも言えます。事前にその必要性とリスクを理解していれば、計画段階で予算にしっかり組み込むことができ、後からの追加工事や想定外の出費も減らせます。

リノベ相談の現場でも、「やっておいて良かった」「これで安心できる」と言っていただくケースが多いのが、電気配線のやりかえです。目に見えにくいからこそ、丁寧に向き合っておきたいところですね。

2-2. 土壁と配線の関係:施工時の注意点

古民家や昔の住宅でよく使われているのが「土壁」です。自然素材でできており、調湿性が高く、断熱にも優れる伝統的な建材ですが、この土壁が電気配線の更新時に少々クセ者になります。

というのも、土壁は基本的に空隙(すきま)がないため、後から配管や配線を通すのが難しい構造です。現代の建物のように石膏ボードの裏側にすき間がある構造ではないため、壁の中にスイッチやコンセントの配線を埋め込もうとすると、壁を一部壊して修復するという作業が発生することもあります。

このような施工リスクや工事費用の増額を回避するために、最近では土壁をなるべく傷つけずに電気を通す「露出配線」が採用されることも増えています。デザインに配慮したレトロ調の配線カバーなども登場しており、見た目も違和感なく仕上げられるケースが増えています。

リノベーションの際は、建材と構造に応じた電気工事の方法を検討することが重要です。見た目だけでなく、機能性と安全性を両立させるためにも、事前の調査と打ち合わせは丁寧に行いたいポイントです。

2-3. 新築でも実は悩ましい配線問題

「古い家だけの問題でしょ?」と思われがちな電気配線の問題ですが、実は新築住宅でも似たような課題があります。特に断熱性能が重視される現代の住宅では、壁や天井の中にびっしりと断熱材が詰め込まれているため、配線のルート確保が難しくなっているのです。

その結果、リフォームや増設の際に「もう配線を通すすき間がない」「一部壁を壊さないといけない」という事態に直面することも。つまり、今後の変化に対応しにくい構造が、見えないところに存在しているということです。

このような事態を避けるため、更新のしやすさを優先した設計を最初から考えておくことが大切です。露出配線の活用や、将来の配線ルート確保のための「空配管」を用意しておくなど、設計段階でできる工夫もたくさんあります。

2-4. 将来を見据えた“配線計画”のすすめ

今やスマートホームやEV(電気自動車)、太陽光発電や蓄電池など、住まいの中で使われる電気の量も質も変化しています。だからこそ、これからの住宅には「今の暮らし」だけでなく、「これからの暮らし」にも対応できる電気配線が求められます。

たとえば、Wi-Fiルーターの設置場所、EVコンセントの位置、将来的なエアコンの増設の可能性など、「今はいらないけど、あとから必要になるかも?」という視点での配線計画がとても重要です。

こうした予測と準備をしておくことで、10年後、20年後の「追加コスト」や「不便さ」を避けることができます。リノベでも新築でも、長期視点の配線設計を意識しておくと、暮らしの快適さが格段に変わります。

2-5. リノベを考えるあなたへ伝えたいこと

これからリノベを考えている方にお伝えしたいのは、「電気配線のことも、最初から予算と計画に含めておいてほしい」ということです。目に見えないけれど、暮らしのすべてを支えるインフラであり、後から修正するには大きな手間とコストがかかる部分だからです。

「そんなに使ってないから大丈夫」「今まで問題なかったし…」と思っていても、今後の暮らし方や家族構成の変化で電気の使用状況は大きく変わることがあります。だからこそ、リノベのタイミングで一新しておくのが理想的です。

見た目を整えるだけではなく、住まいの“安心”をつくるための電気配線。家をもっと好きになるための、大事な一歩だと捉えてみてくださいね。

まとめ:電気配線も、あなたの暮らしを支える大切な構造です

築年数の古い住宅では、電気配線の見直しが“命を守る工事”になることもあります。かつての暮らしに合わせた配線では、現代の家電や電気需要に対応できないばかりか、火災など重大なリスクを抱えている可能性もあります。

リノベーションのタイミングで電気配線をやりかえることは、ただの設備更新ではなく、未来の安心・安全をつくるための選択です。古民家など歴史ある建物の魅力を活かしながらも、現代の暮らしに合わせたアップデートを行うことで、住まいはもっと快適に、もっと長持ちします。

「家の見た目は気にしても、配線までは…」という方も多いかもしれません。ですが、ぜひこの記事をきっかけに、住まいの中身にも目を向けてみてください。

そしてこれからリノベを計画するなら、電気配線の更新も、最初から前向きに検討してみてくださいね。