リフォームやリノベーションで住宅ローンが使えるか(リフォーム一体型住宅ローンの解説)

Category :

- 日誌と記録/

- コラム/

Date : May 8th Thu, 2025

「中古住宅を購入して、自分好みにリフォームして住みたい」「古くなった我が家をもっと快適な空間に変えたい」――そんな理想を描きながらも、費用の問題で足踏みしていませんか?

実は、リフォーム費用の工面に頭を悩ませている方の多くが、住宅ローン=“購入資金だけ”と思い込み、本来利用できる強力な資金調達手段を見落としているのです。

実際に、多くの工務店さんでは、住宅購入とリフォームを一括で借入できる「リフォーム一体型住宅ローン」の導入サポートを多数手がけており、たくさんのご家族が理想の住まいを無理のない資金計画で実現されています。

本記事では、「リフォーム一体型住宅ローンとは何か」から始まり、通常の住宅ローンや無担保ローンとの違い、活用するメリットや注意点、そして実際の活用事例までを、わかりやすく網羅的に解説しています。

読み進めていただくことで、ご自身にぴったりのリフォーム資金計画のヒントが得られ、将来を見据えた住まい選びと安心の資金設計が叶うでしょう。

住宅購入と同時にリフォームをしたい方、資金計画に不安がある方は、ぜひこの記事を参考に、あなたの「理想の暮らし」への第一歩を踏み出してください。

- リフォーム一体型住宅ローンを使えば、住宅購入とリフォーム費用を一括で低金利・長期返済で借り入れ可能になります。

- 通常の住宅ローンや無担保ローンと比べて、金利・手続き・借入額の面で圧倒的に有利です。

- 対象となるリフォーム工事は幅広く、耐震・断熱・間取り変更などの大規模改修も対応可能です。

- 予算管理や業者選び、ローン商品選定には注意点もありますが、計画的に進めれば資金効率よく理想の住まいを実現可能です。

1. リフォーム一体型住宅ローンの基礎知識

1-1. リフォーム一体型住宅ローンとは何か

リフォーム一体型住宅ローンとは、住宅の購入と同時にリフォーム費用も一括で借り入れることができる住宅ローンのことです。特に中古住宅の購入を検討している人にとって、購入と改修の両方を一度の手続きで済ませられる点が大きな魅力です。

このローンは、通常の住宅ローンの枠内でリフォーム費用を合算できる仕組みを持っており、金利が低めに設定されていることが一般的です。また、住宅そのものを担保にできるため、借入額が大きくなるケースでも対応しやすいという特徴があります。

リフォーム単体での資金調達は、別途ローンを組む必要があり、その都度手続きや審査が発生しますが、この一体型ローンであれば手間もコストも削減され、住宅取得と改修をスムーズに進めることが可能です。

また、自治体の補助金制度や税制優遇制度と併用できる場合もあり、資金計画の選択肢が広がるという点でも注目されています。最近では、バリアフリー化や省エネ改修など、将来を見据えたリフォームニーズに応える商品も登場しています。

このように、リフォーム一体型住宅ローンは「買ってから直す」ではなく、「買う時に整える」という発想を実現できる選択肢であり、住まいへの満足度を高めながら、資金面の負担を分散できる賢い制度だと言えるでしょう。

1-2. 通常の住宅ローンとの違い

通常の住宅ローンは、住宅の購入資金のみに使うことを前提としています。たとえば、新築や中古住宅を購入する場合にその費用を賄うもので、リフォーム費用は含まれていません。

一方、リフォーム一体型住宅ローンでは、住宅の購入費用に加えて、改修や修繕、間取り変更、断熱工事などのリフォーム費用も一緒に借り入れることが可能です。一つのローンで住まい全体を整えるための資金をまとめられるという点が大きな違いです。

*リフォーム一体型住宅ローンと言われることが多いですが、最近では改修工事についてはリノベーションという言い方もよく使われます。このブログの投稿では、リフォーム一体型住宅ローンは、リノベーションももちろん含みます。

さらに、通常の住宅ローンのみでは購入に別途でリフォームのため資金を用意しなければなりません。自己資金で賄える場合はよいのですが、リフォームのためにまた借入を起こせば、住宅ローンとは別にまたローンを組む必要があり、その際に追加の審査や事務手数料が発生します。これに対し一体型ローンは、最初の契約で手続きが完了し、費用や手間を抑えられるのがメリットです。

また、金利にも違いがあります。一般的なリフォームローンは無担保であることが多く、通常の住宅ローンより金利が高めに設定されています。一体型ローンであれば住宅全体が担保となるため、低金利での借り入れが可能です。

このように、費用の一本化、手続きの簡略化、低金利での借入といった点が、通常の住宅ローンとリフォーム一体型の一体型ローンの大きな差であり、特に中古住宅を購入して自分好みに改修したい人には非常に魅力的な選択肢です。

1-3. 対象となるリフォーム内容の範囲

リフォーム一体型住宅ローンでは、単なる内装の変更だけでなく、幅広い工事内容が対象となります。代表的なものとしては、キッチンやバスルームの交換、床や壁の張り替え、設備の更新といった内装リフォームが挙げられます。

加えて、耐震補強や断熱改修、バリアフリー化といった機能性向上を目的とした改修も対象に含まれます。これらは国や自治体の補助金制度と連動しているケースも多く、資金面でのメリットが大きくなります。

また、間取り変更や増改築といった大規模な工事にも対応可能です。ただし、金融機関によっては工事内容に一定の制限がある場合もあるため、事前の確認が重要です。特に建築確認申請が必要な規模の工事では注意が必要です。

外壁の塗装や屋根の修繕、外構工事などの外装部分も対象となることがあります。美観の向上や建物の保全に関わる内容であれば、多くのローン商品で対応可能です。ただし、純粋な贅沢目的の装飾工事などは除外されることが一般的です。

最後に、対象範囲の確認には見積書や工事計画書の提出が必要になります。金融機関はリフォームの具体性を重視するため、施工業者としっかり打ち合わせを行い、ローン申請に適した書類を整えることが成功の鍵となります。

1-4. 借入可能額と金利の仕組み

リフォーム一体型住宅ローンの借入可能額は、原則として「住宅の購入価格」と「リフォーム費用」の合計額を基準に決定されます。ただし、物件の担保評価額や年収に基づく返済比率、金融機関ごとの審査基準によって上限が設定されます。

一般的に、返済比率は年収の30〜35%以内に抑えることが求められます。これは金融機関が、無理のない返済計画を組むための基準であり、収入や家族構成、他の借入状況によって変動します。

金利については、通常の住宅ローンと同様に「変動金利型」「固定期間選択型」「全期間固定型」などの選択肢が用意されています。多くのケースで、リフォーム費用を含めても住宅ローン全体に対して同一の金利が適用されます。

これにより、一般的なリフォームローン(無担保)を組むよりも、はるかに低い金利で資金調達が可能となり、総返済額を抑えることができます。特に全面改修を想定したような1000万円超える規模のリフォームを想定している場合、この金利差は大きな節約につながります。

借入可能額と金利は、利用者の信用情報や返済能力、物件評価に加えて、選択する金融機関によっても大きく異なります。事前審査の段階で複数の金融機関を比較し、自身にとって最適な条件を見極めることが重要です。

1-5. 利用できる主な金融機関と商品例

リフォーム一体型住宅ローンは、多くの金融機関が取り扱っており、都市銀行、地方銀行、信用金庫、ネット銀行などが代表的な提供元となっています。それぞれに商品内容や条件が異なるため、事前の比較検討が重要です。

たとえば、【フラット35】のリノベーション対応型は、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利の住宅ローンで、リフォーム費用も借り入れ可能です。省エネ性や耐震性を向上させる工事であれば、金利優遇を受けられる場合もあります。

利用されている方が多い大手都市銀行でももちろん、住宅購入と同時にリフォーム資金を借りられる専用のプランが用意されています。規模の大きい金融機関さんは金利も安い傾向があるので、一度は検討されることをお勧めします。ただし、複雑な条件などになってくると事務手続きが煩雑になるので

地方銀行や信用金庫も地域密着型のサービスとしてリフォーム一体型ローンを提供しています。地元密着型で営業されている金融機関さんなので、金融機関さんからみたら売上的には小さな戸建ての住宅ローンでも、あれこれ相談に乗ってもらいやすいです。特に街場の工務店さんレベルであれば、地元の地銀さんや信金さんとお付き合いしていることが多く、柔軟な審査対応を行っているケースも多いため、リフォーム一体型住宅ローンを検討されている方には有力な選択肢となります。

ネット銀行では、手数料の安さや申請手続きのスピードが強みです。一部のネット銀行さんではリフォーム一体型商品を提供しており、金利や繰上げ返済のしやすさを重視する人には人気があります。しかし、対面での相談ができなかったり、リフォーム一体型住宅ローンを販売したことのない担当者が少ないという話も聞きます。

1-6. 無担保のリフォームローンとの違い

ここで一つ整理をしておきたいのは、リフォームに使える資金調達手段には、大きく分けて「リフォーム一体型住宅ローン」と「無担保のリフォームローン」の2種類があります。両者の最大の違いは、担保の有無とそれに伴う金利・借入限度額の設定です。よくみなさんが、口にする「リフォームローン」というのは後者の「無担保のリフォームローン」です。

無担保のリフォームローンは、担保を設定せずに借りられるため手続きが簡単でスピーディーですが、金利が高く、借入可能額も300万〜500万円程度に制限されることが一般的です。また返済期間も最長10年程度と短めです。

一方、リフォーム一体型住宅ローンは住宅そのものを担保とするため、金利が1%台と低く抑えられ、数千万円単位のリフォーム費用も対応可能です。返済期間も35年まで設定できる商品が多く、月々の返済額を軽減できます。

ただし、一体型ローンは不動産登記や保証料といった初期費用がかかる点、審査に時間がかかる点などのデメリットもあります。短期間で少額の工事を行う場合は、無担保ローンの方が適している場合もあります。例えば、台風や地震などで家の緊急な修理が必要な時だとか、キッチンやお風呂など部分的な改修工事などの場合には、その強みを発揮するでしょう。

したがって、リフォーム内容や資金規模、返済計画に応じて適切なローンを選ぶことが重要です。住宅購入を含めた包括的なリフォームを検討しているなら一体型ローン、部分的な改修で迅速な対応が必要なら無担保ローン、といった使い分けがポイントになります。

2. リフォーム一体型ローンを利用するメリットと注意点

2-1. 一体型ローンのメリットとは

リフォーム一体型住宅ローンの最大のメリットは、住宅購入とリフォームをまとめて資金調達できる点にあります。これにより、別々のローン契約や複数の審査を受ける必要がなく、手続きの手間や時間を大幅に省くことができます。

また、金利が通常の住宅ローンと同等、またはそれ以下で設定される場合が多く、無担保ローンと比べてはるかに低い金利で資金を借りられることも魅力です。これは、住宅という担保があることで金融機関のリスクが低減されているためです。

一体型ローンは返済期間も長く設定できるため、月々の返済負担を軽減でき、ライフプランに合わせた無理のない支払い計画を立てることが可能です。特に若い世代にとっては、この柔軟性が大きな安心材料となります。

さらに、リフォームと住宅購入を同時に進められることで、理想的な住まいを一度に実現できるのもポイントです。たとえば、中古住宅を購入し、自分好みにリノベーションすることで、新築同様の快適な空間を手に入れることができます。

加えて、金融機関によってはリフォーム業者の紹介や見積もりサポートなど、手厚いサービスが受けられる場合もあります。資金調達と住まいづくりを効率よく進められる制度として、多くの利用者に支持されています。

2-2. 手続きや審査の流れ

リフォーム一体型住宅ローンの利用には、通常の住宅ローンと同様にいくつかのステップを踏む必要があります。まず最初に行うのは、物件の選定とリフォームのプラン作成です。どのような住宅を購入し、どの範囲の工事を行うかを明確にしておくことが重要です。

次に、金融機関への仮審査の申し込みを行います。この段階では、物件情報、リフォームの概算見積もり、本人確認書類、収入証明書などが必要になります。審査では、返済能力、信用情報、担保評価が中心にチェックされます。

一般的には、物件が見つかってから仮審査を申込みますが、仮審査で落ちる場合や思ったよりも金額を貸してもらえない場合があります。また、一番怖いのはいい物件が見つかっても仮審査を申し込みしている間に、他の人にあなたの欲しい物件が買われてしまうことです。

そうならないためにも、家づくりを検討すると同時に、住宅ローンの仮審査は申込みして、あなたがどれぐらいの資金を貸してもらえるのかを把握しておくことがベストな物件探しの準備です。

仮審査を通過すると、物件の売買契約およびリフォーム工事の正式な見積もり・契約書を基に、本審査の手続きに移行します。ここでは、担保となる物件の評価額やリフォームの具体的内容がさらに詳細に確認されます。

本審査に通過した後、ローン契約が締結され、資金が「分割で」融資されることが一般的です。通常は、住宅購入資金が先に融資され、その後リフォーム費用が工事の進捗に応じて支払われる仕組みになっています。

このプロセスは一見複雑に見えるかもしれませんが、金融機関や不動産会社、リフォーム業者が連携してサポートしてくれるため、スケジュール管理と書類準備を丁寧に行えばスムーズに進めることができます。

2-3. 注意が必要な費用と条件

リフォーム一体型住宅ローンを利用する際には、単に借入額や金利だけでなく、初期費用や諸条件についても注意が必要です。特に見落とされがちなのが、融資実行時にかかる「事務手数料」や「保証料」、「登記費用」などの諸経費です。

これらの費用は、借入額の1〜3%程度かかることが一般的で、場合によっては数十万円規模となることもあります。そのため、自己資金でまかなうか、借入額に含められるかを事前に確認しておくことが大切です。

また、リフォーム工事が対象となるためには、金融機関ごとに定められた条件を満たす必要があります。たとえば、「居住用であること」「工事の内容が生活機能の向上に資するものであること」などが条件に含まれるケースがあります。

さらに、リフォームにかかる費用を正確に見積もることも重要です。工事途中での追加費用や予期せぬトラブルが発生した場合、予定の借入額では足りなくなるリスクもあります。ある程度の余裕を持った資金計画を立てることが推奨されます。

最後に、金融機関の審査において「同時にリフォームを行う」というスケジュールのずれが融資に影響する場合もあります。住宅の引渡しとリフォーム開始のタイミングを調整し、関係者全体でのスケジュール共有を徹底することが、円滑な資金実行に不可欠です。

2-4. 借入前に確認すべきポイント

リフォーム一体型住宅ローンを検討する際、借入前に確認しておくべき重要なポイントがいくつかあります。まず第一に確認したいのが「リフォームの目的と内容」です。単なる修繕か、資産価値向上を狙った改修かによって、適用可能なローン商品や金額が変わってきます。

次に、工務店や設計事務所の信頼性や実績の確認も欠かせません。金融機関によっては、提携業者による見積もりを推奨している場合もあり、非提携の業者ではローンが利用できないこともあります。見積もり内容が曖昧だと審査に通らないケースもあるため、慎重な業者選びが重要です。

加えて、「総返済額」と「毎月の返済額」の見通しも事前に確認しておくべきです。仮に低金利でも返済期間が長期になれば支払総額が膨らむ可能性があります。ライフプランと照らし合わせ、無理のない返済シミュレーションをしておきましょう。

また、「補助金制度」や「減税制度」との併用の可否も事前に確認しておくと有利です。たとえば、長期優良住宅リフォームや省エネ改修などでは、自治体からの助成金や住宅ローン控除が利用できることがあります。申請のタイミングが限られているため、早めの情報収集が大切です。

最後に、ローン契約の途中での変更や繰上げ返済の条件もあらかじめ確認しておきましょう。固定金利か変動金利か、返済条件の見直しは可能かなど、将来設計に合った柔軟性のある商品を選ぶことが、後悔のない借入に繋がります。

2-5. 他の資金調達手段との比較

リフォーム費用を賄う手段は、リフォーム一体型住宅ローンだけではありません。先に挙げた無担保のリフォームローン、住宅ローンの借り換え、自治体の補助金、自己資金など、複数の選択肢があります。これらと比較することで、一体型ローンのメリットがより明確になります。

無担保リフォームローンは、先ほど述べたように、担保を必要とせず、手続きも簡単でスピーディーですが、借入限度額が小さく、金利が高い傾向にあります。短期的・小規模な改修には向いていますが、大規模な工事には不向きです。

一方、住宅ローンの「借り換え」時にリフォーム費用を上乗せするという方法もあります。すでに住宅ローンを利用中の方にとっては選択肢となりますが、金利条件や審査基準によっては難しい場合もあります。

また、自治体によっては特定のリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネなど)に対して補助金や無利子融資制度を設けていることもあります。これらの制度は予算枠が限られていることが多いため、早めの情報収集と申請が重要です。

最後に自己資金を活用する方法ですが、手数料や利息が発生しないという点では有利です。しかし、大規模なリフォームには十分な資金が必要となり、他の生活資金への影響も考慮しなければなりません。一体型ローンは、これらの手段と比べて「住宅購入+改修」を効率的に行える、バランスの取れた選択肢だと言えるでしょう。

3. 実際の活用事例と活かし方のヒント

3-1. 中古住宅購入+リフォーム事例

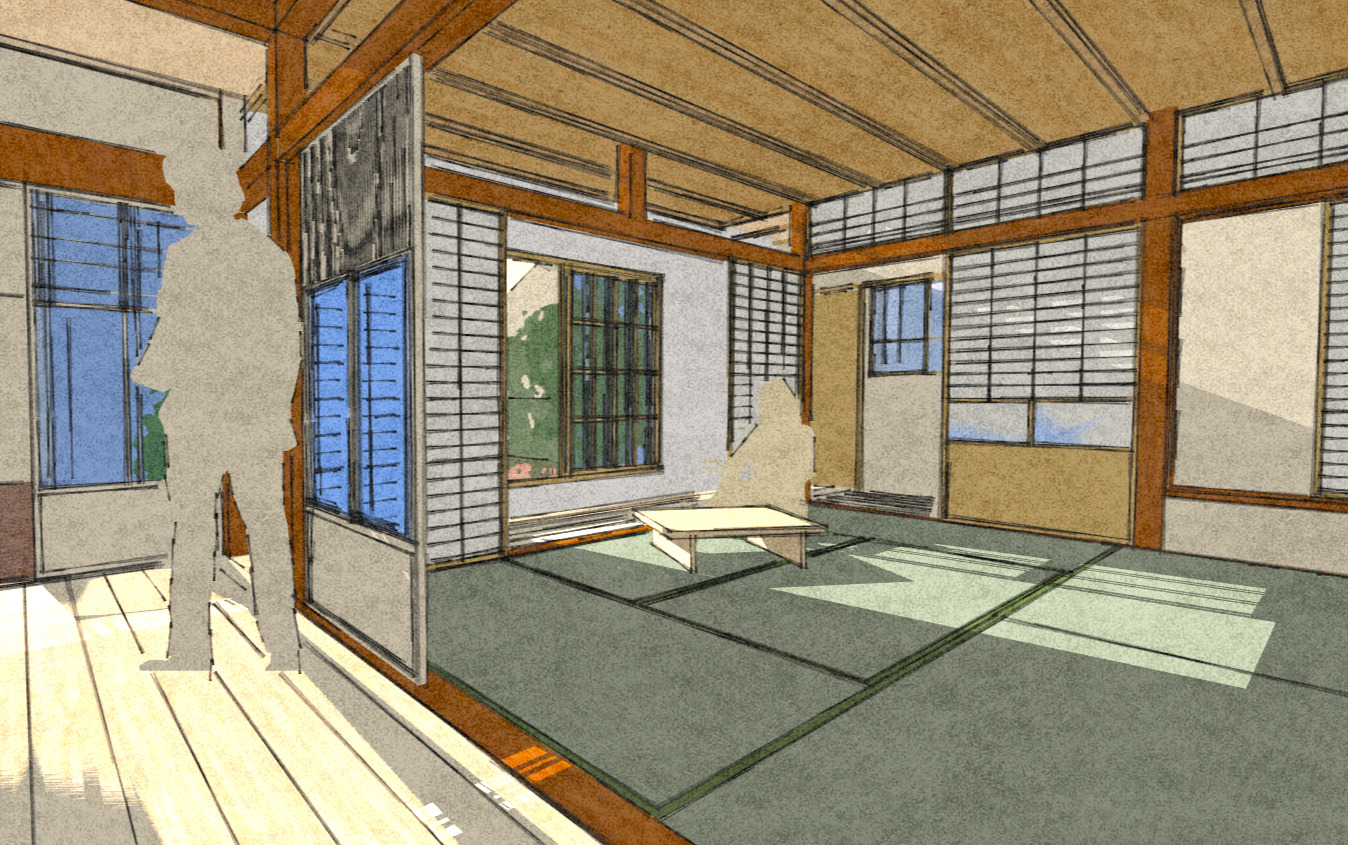

リフォーム一体型住宅ローンの活用事例として最も一般的なのが、「中古住宅を購入して部分的にリフォームする」というケースです。たとえば、築30年の木造住宅を購入し、水回りの刷新と間取りの小変更、内窓の設置を同時に行った事例があります。

このケースでは、住宅の購入価格が1,200万円、リフォーム費用が800万円で、合計2,000万円をリフォーム一体型ローンで借り入れました。低金利で長期間返済が可能となり、月々の返済額も抑えられたことで、家計に無理のない計画が実現しました。

特に注目すべきなのは、築年数が古い物件でも、リフォームで価値を高められる点です。間取りの変更、キッチンやバスルームの最新化、断熱性能の向上などを施すことで、住みやすさが格段にアップしました。

このような活用により、購入費用と改修費用を一本化して計画的に住宅取得を進められることは、大きなメリットです。特に予算が限られている若い世代や子育て世帯にとっては、新築よりも現実的で合理的な選択肢となるでしょう。

こうした成功事例を参考にすることで、自分たちのライフスタイルに合った住まいづくりが可能になります。購入と同時にリフォームを計画することで、住宅の「資産価値」と「快適性」を同時に向上させることができるのです。

3-2. 住みながらのリノベーション活用例

リフォーム一体型住宅ローンは、購入時だけでなく「現在住んでいる住宅を住みながらリノベーションする」ケースにも活用されています。たとえば、築20年の戸建住宅に住むご家族が、間取りの変更とバリアフリー化を目的にローンを利用した事例があります。

この事例では、住宅を売却せずに住み続けながら、工事を「居住スペースごとに分けて段階的に実施」する方法が採られました。仮住まいの費用が不要で、生活への影響を最小限に抑えることができました。

金融機関によっては、すでに所有している住宅を担保にしてリフォーム資金を借りる「リフォームローン」として一体型ローンを提供しており、長期返済と低金利のメリットを得ることができました。

特に、家族構成の変化や高齢化に伴い住環境を見直す動きが増えています。住みながらのリノベーションは、ライフスタイルを維持しつつ、将来を見据えた快適な住まいづくりができる点で、多くの支持を集めています。

このようなケースでは、リフォーム業者や設計士との綿密な打ち合わせが重要です。工程を分割し、生活動線や安全性に配慮しながら計画的に進めることで、住まいの質を落とすことなく改修を実現することができます。

3-3. 予算オーバーを防ぐコツ

リフォーム一体型住宅ローンを活用する際に特に注意したいのが、「予算オーバー」のリスクです。リフォームでは、工事が始まってから追加費用が発生することも少なくなく、事前にしっかりと対策を講じておくことが重要です。

まず実施すべきなのは、複数の業者から相見積もりを取り、費用の相場感を把握することです。見積もり内容の「内訳」をよく確認し、工事項目ごとの単価や数量が明示されているかどうかをチェックしましょう。不明瞭な項目が多い場合は注意が必要です。

次に重要なのは、「優先順位」を明確にしておくことです。希望するリフォーム内容をすべて盛り込むのではなく、どこまでが必須で、どこが調整可能なのかを事前に決めておくことで、予算内に収めやすくなります。

また、工事中の追加費用に備え、「予備費」をあらかじめ組み込んでおくのも効果的です。目安としてはリフォーム費用の5〜10%程度を予備費として確保しておくことで、万一の出費にも冷静に対応できます。

最後に、ローンの借入額も「ぎりぎり」ではなく、やや余裕を持って申請することが望ましいです。金融機関によっては借入後の増額が難しい場合もあるため、少し余裕を持たせた借入計画を立てておくことで、予算オーバーのリスクを未然に防ぐことができます。

3-4. 専門家に相談するタイミング

リフォーム一体型住宅ローンをスムーズに活用するためには、専門家への相談が欠かせません。ただし、「どのタイミングで相談すべきか」がわからないという声も多く聞かれます。結論から言えば、できるだけ早い段階での相談が最も効果的です。

物件探しを始めた段階で、工務店や設計事務所に相談することで、自分の予算に合った資金計画を早期に立てることができます。購入後に無理な返済計画にならずに済むため、早期の相談は非常に重要です。

また、具体的なリフォーム内容が固まる前に、設計士やリフォーム業者と打ち合わせを始めるのも大切です。プランの方向性を早めに決めることで、見積もりの精度が上がり、ローン審査もスムーズに進行します。

特に金融機関への相談は、仮審査前に行うのが理想です。金融機関ごとにリフォーム対象の範囲や金利条件が異なるため、今後の方針を決定する大きな助けとなります。

最終的に、物件の購入契約や工事契約を結ぶ前には、金融機関・リフォーム業者・不動産会社との情報共有が不可欠です。タイミングを逃さず相談を重ねることで、後戻りできない段階でのミスや予算オーバーを防ぐことができます。

3-5. 今後のライフプランに沿った資金計画

リフォーム一体型住宅ローンを検討する際には、目先の工事費用や月々の返済額だけでなく、将来的なライフプランを見据えた資金計画が欠かせません。家族構成の変化や収入の増減、老後の暮らしなどを考慮することが重要です。

たとえば、子どもの成長に合わせた間取り変更や教育費のピークを見越した返済計画、退職後も無理なく返せるように定年退職前の完済を目指すといった調整が求められます。そのためには、柔軟性のあるローン設計が不可欠です。

返済期間や繰上げ返済の有無、金利のタイプ(固定・変動)なども、ライフイベントに影響を与える要素です。育休や転職などによる一時的な収入減に備えて、返済額にゆとりを持たせておくことで安心感が生まれます。

また、将来リフォームの「追加」を行う可能性も見込んで、最初のリフォーム計画は「拡張性」を意識しておくとよいでしょう。水回りの設備更新や2階部分の改修など、将来の生活ステージに応じた対応がしやすくなります。

最終的には、住宅取得とリフォームという大きな選択が、長期的に家族の幸せと安心を支えるものであるべきです。工務店や設計事務所と連携しながら、住まいの将来像と資金のバランスをしっかり描くことが、理想の暮らしを実現する第一歩となります。

まとめ

本記事では、「リフォーム一体型住宅ローン」の仕組みと特徴、通常ローンや無担保ローンとの違い、実際の活用事例を通じて、その利便性と注意点について詳しく解説してきました。住宅の購入とリフォームを同時に行えるこの制度は、資金の一本化による効率的な資金計画を可能にし、住まいの快適性や資産価値を大きく向上させる可能性を秘めています。また、低金利や長期返済などの条件も魅力であり、将来にわたって安定した住環境を築くための有効な手段となります。

一方で、利用にあたっては諸費用や対象工事の条件、業者との打ち合わせ、スケジュール調整など、押さえておくべきポイントも少なくありません。工務店や設計事務所との早めの連携、金融機関との事前相談、ライフプランを考慮した資金シミュレーションが、成功のカギを握ります。近年は金利動向や補助制度の改正など、住宅ローンを取り巻く環境も変化しています。タイミングと制度の理解が大きな差となるため、早めの情報収集が欠かせません。当社でも、無料相談・資金計画シミュレーションの実施や、条件に合った金融機関のご紹介などのサポートを行っております。お気軽にご相談いただき、リフォーム(リノベーション)計画を進めていただければ幸いです。

(写真は全て当社施工物件です)